“Yo no oigo cuando me dicen maestro. Contesto, «sí, maestro», y me río. El que se cree un maestro es un pelotudo. El que encuentra rápido es porque busca poco: cuando empiezo a trabajar, estoy tan inseguro, que me sobran los brazos.”

El viernes 11 de abril, luego de haber estado internado cuatro meses en el Sanatorio de la Trinidad, Alfredo Alcón falleció en su domicilio de Barrio Norte a causa de una grave insuficiencia respiratoria. La noticia recorrió rápidamente los medios de todo el país, y sin embargó esta editorial recién puede responder hoy. ¿Qué nos demora? Es hora de escupir la verdad.

En primer lugar, nuestra redacción está deliberadamente compuesta de pendejos, que en su mayoría hemos visto poco y nada de su interminable trayectoria. En segundo lugar, el “gran actor argentino” siempre fue un tema polémico entre nos, porque para esta editorial, que mira al horizonte buscando nivelar con las tendencias internacionales, siempre constituyó un símbolo de un teatro viejo. Recuerdo haber usado ese argumento con mis familiares mayores -que nada tienen que ver con el arte- cuando me hablaban de él, y escuchar a coro como respuesta “¡pero es Alfredo Alcón!”

Y he ahí el quid de la cuestión. Dejando a un lado las opiniones y subjetividades, el lugar que se ha ganado en el alma de los argentinos es indiscutible. Su muerte generó discordia incluso en nuestra manada de pendejos, porque su pasión y su trabajo habitan en el inconsciente colectivo.

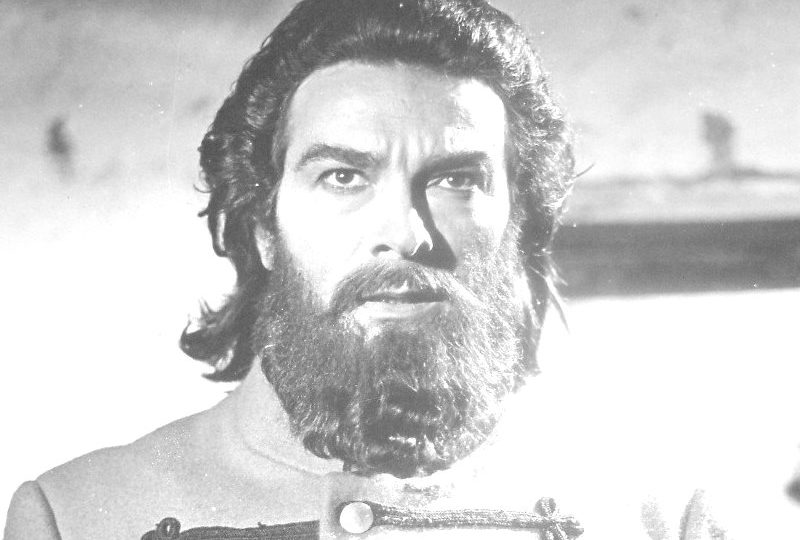

La suya fue una carrera infinita, llena de premios y de reconocimiento popular, que han hecho de Alfredo -como le gustaba que lo llamaran, nada de chupadas de medias- uno de esos íconos perdurables de la cultura argentina. Debutó en teatro a comienzos de los años ’50, dirigido por Juan Carlos Thorry, y se bajó por última vez del escenario junto a Joquín Furriel en Final de Partida, de Samuel Beckett, el año pasado. En medio hubo cuarenta y cinco películas, más de cincuenta obras de teatro en las que se destacó como actor pero también como director, en Argenina y en España, y dieciocho programas de TV. Fue una máquina de trabajar y en todos esos años no perdió ni la belleza física ni la espiritual. Así es como emociona escuchar a sus compañeros estos días que pasaron, jóvenes, maduros y ancianos, recordarlo como un hombre humilde, inteligente y con un profundo sentido del humor. Y nosotros no queremos hacer menos. Porque seguro se estará riendo con esa voz inolvidable que, para los que nacieron con Alcón arriba de algún escenario porteño, seguirá resonando adentro.

*Agradecimientos eternos a Malena Pérez Bergallo y Alex Ferrara por sus imprescindibles contribuciones en esta nota, y a Antonella Scattolini Rossi por ser una grosa poetisa con un alma gigante.